Odontomachus bauri, Emery, 1892

Specie molto comune in centro e sudamerica.

Le ho trovate in Venezuela, Costarica, Colombia e Panamà, sia in foresta tropicale che in montagna.

Sono di facile allevamento, basta dar loro un certo tenore di umidità, e se tenute alla temperatura giusta (sopra i 21 gradi,ma meglio dai 23 ai 27) la covata sviluppa rapidamente.

Sono formiche attive, sempre in cerca di prede, come molte ponerine sono cacciatrici solitarie, si nutrono di prede e sostanze zuccherine.

Il mio primo incontro in un parco pubblico, sotto un ceppo marcescente a Caracas fu dolorosissimo, stetti attento avendo riconosciuto la "forma poneroide" ma non sapevo che potessero saltare!!

sentivo dei piccoli schiocchi, e vedevo molte operaie che saltavano 30-40 cm in alto! alcune mi cadevano addosso e poi usavano il pungiglione... fa male,poco meno di una vespa,nulla di tremendo, ma sorprende... e se poi sono molte non si resiste a lungo...

Questa interessante specie infatti ha la particolarità di avere le mandibole lunghe e può aprirle a 180gradi, poi con le antenne lunghe e filiformi individua la preda si porta a tiro; appena i sensori posti alla base dell'apertura boccale toccano la preda, le mandibole si chiudono di scatto, velocissime. Se colpiscono la preda la mutilano o uccidono facilmente, se invece il colpo va a vuoto la violenza dell'urto catapulta l'insetto per aria.

Questo movimento di chiusura a scatto è il piu rapido movimento realizzabile da un animale!!! avete capito bene: piu veloce del battito d'ali della mosca... per dirne una!

http://en.wikipedia.org/wiki/Odontomachus

http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/difesacolture-articoli/mascelle-formica-velocita-record11.html

In questa foto si può vedere come feci adottare operaie di Odontomachus eritrocefala a una regina di O. bauri (panamense)

Ecco foto delle regine trovate un mesetto fa in Thailandia (khao Lak). Dovrebbe essere Odontomachus simillimus

(clicca per ingrandire)

(clicca per ingrandire)

Ci sono diversi sistemi per allestire un nido di gesso adatto all'osservazione di una colonia di formiche.

Qui offro lo schema da me usato generalmente per ottenere uno stampo su cui lavorare in seguito, creando gallerie e collegamenti.

Come base dove colare il gesso si può usare una scatola di plastica, o di cartone. Le scatole di cartone o di legno hanno il vantaggio di poter essere rotte dopo la solidificazione, in modo di poter estrarre facilmente il blocco ottenuto. Mentre più difficile potrebbe essere estrarre il nido solidificato da una matrice di plastica o vetro.

Per predisporre la disposizione delle camere, sono ideali tutti gli oggetti facilmente estraibili dal gesso, come scatolette di fiammiferi, o tappi di bottiglia, o altro che la nostra fantasia ci metta a disposizione, ma io uso con successo forme di polistirolo sagomate ad hoc.

E' bene usare il polistirolo compresso, più compatto e meno soggetto a sfaldarsi in fase di estrazione.

Sono altrettanto funzionali stampi in plastilina, gomma, e qualsiasi altro materiale che non si fonda col gesso, rendendoli poi difficili da estrarre.

Come da schema, è bene incollare questi oggetti al vetro che servirà da base, possibilmente senza usare colle tossiche.

Qualche volta è consigliabile spalmare le forme e anche le pareti dello stampo di vaselina: questo può facilitare l'estrazione finale, anche se poi è necessario lavare bene il gesso in modo che non resti impregnato da odori che potrebbero infastidire certe formiche.

Studiate bene le dimensioni delle camere, delle gallerie che faranno seguito, dei collegamenti esterni, pensando a quale tipo di formiche vorrete alloggiare: piccole formiche come le Tetramorium o le Crematogaster, posso scavare facilmente nel gesso bagnato, o sfruttare un collegamento mal messo per trovare una via di fuga.

Colare il gesso in quantità sufficiente a coprire le forme incollate per ALMENO 1 cm di spessore. Mescolare bene e ben diluito, in modo che il gesso liquido vada a coprire ogni forma, facendo ben attenzione che non si stacchi dal vetro, altrimenti rischiate di dover rifare il lavoro!

E' sempre consigliabile non incollare le forme troppo vicino ai bordi esterni del vetro, per scoraggiare eventuali tentativi di scavo della colonia, né utilizzare forme troppo spesse, che farebbero risultare gallerie o stanze troppo profonde, permettendo alle formiche di sfuggire alla nostra vista.

All'estrazione del blocco, avvenuta quando il gesso sarà solidificato (cosa che può richiedere alcune ore, ma anche più di un giorno se avete usato un contenitore stagno che ritarderà l'asciugatura del gesso), una volta rimosse le sagome delle gallerie, sarà possibile scavare tutte le gallerie di collegamento usando uno strumento acuminato come un cacciavite, un temperino, o anche un piccolo trapano a punta fine.

Si potrebbe scavare integralmente in un blocco omogeneo, come si fa con il gasbeton, ma chi ha provato a scavare a mano nel gesso, concorderà che avere almeno la pianta già stabilita delle stanze principali risparmia un sacco di lavoro, soprattutto se il gesso è ben asciugato e compatto.

Per i formicai a due facce, prevedete più di una galleria di collegamento tra le due superfici: un solo collegamento rende difficile l'areazione e tende a creare ristagni di umidità sulla faccia meno riscaldata.

Solo colonie pluriennali hanno formiche così numerose da occupare grandi nidi integralmente, tanto che nelle prime fasi di crescita della colonia, è consigliabile mantenerla in provetta, o in nidi intermedi più piccoli. Le formiche non amano avere attorno al nucleo abitativo grandi spazi non protetti e difficili da gestire in quanto calore e umidità, mentre la smania di fornire loro un bel formicaio pervade l'allevatore...

Questo tipo di nido è consigliabile solo per le situazioni in cui si prevede una rapida espansione di una colonia già avviata, in modo da non doverla traslocare a breve: di solito si permette alle formiche di colonizzare per bene tutta la prima facciata, e quando la popolazione sta stretta, si aprono i collegamenti (chiusi precedentemente con tappi di cotone) che danno accesso alla seconda facciata.

E' bene effettuare questa operazione raffreddando prima la colonia, in modo da dare il tempo di togliere i tappi e sigillare con il vetro la seconda facciata prima che le formiche trovino questo sbocco.

Comunque normalmente questo non avviene in modo così rapido: la colonia tende a esplorare con attenzione i nuovi spazi, e c'è tutto il tempo di effettuare l'operazione.

Un formicaio artificiale è, al pari di un acquario, la riproduzione di un habitat, e ogni habitat presenta certi parametri e ha precise caratteristiche.

Quando decidiamo come fare il nostro formicaio, dobbiamo tenere in considerazione due aspetti principali:

1) Deve essere un ambiente ospitale per la nostra colonia e presentare tutti gli elementi

indispensabili a mantenerla in salute e consentirle di ingrandirsi;

2) Deve consentire a noi di poter osservare la nostra colonia senza causare “disturbo” alla stessa,

così da gustarci questo peculiare tipo di allevamento (come avviene in un acquario).

Un formicaio è composto anzitutto da due parti:

1) Formicaio vero e proprio; |

|

2) Arena. |

|

Il formicaio rappresenta lo spazio interno dove si svolge la maggior parte della vita della nostra colonia. E’ costituito essenzialmente da tunnel e stanze.

L’arena è invece la zona di foraggiamento e rappresenta lo spazio esterno del formicaio. E’ il luogo dove le nostre formiche “escono” per cercare cibo ed acqua e rappresenta l’areale che loro difendono.

Elementi indispensabili per la colonia

Gli elementi indispensabili per la colonia, in funzione della specie in possesso, sono:

(clicca sul titolo per visitare la sezione corrispondente)

1) Giusto materiale del formicaio;

2) Giusta dimensione e ambientazione dell’arena;

3) Giusta alimentazione;

4) Giusto grado di umidità;

5) Giusta temperatura;

6) Giusta luminosità.

Materiale del formicaio:

Per scegliere quale materiale usare conviene guardare ciò che avviene in natura. Essenzialmente le specie si dividono in due tipi principali. Le specie arboricole preferiranno formicai fatti nel legno, mentre specie terricole preferiranno nidi in terra, sabbia, argilla, gesso, y-tong, gasbeton.

Questo aspetto non è da sottovalutare, poiché specie particolarmente sensibili possono manifestare una sorta di “stress” causato dalla detenzione in un materiale non di loro gradimento e, in tali condizioni, possono deporre meno, mostrare difficoltà varie e, nei casi più gravi, smettere di deporre lasciando la colonia morire.

I formicai dovrebbero crescere insieme alla colonia. Quindi è del tutto controproducente porre colonie piccole in formicai enormi. Le operaie rischieranno, infatti, di perdersi e morire. Inoltre lo spazio vuoto non verrebbe tenuto pulito dalle poche operaie, causando la proliferazione di funghi e batteri (anche patogeni). Tutti i parametri sono più difficili da tenere sotto controllo e si rischia di causare un blocco alla crescita della colonia o, ancora peggio, la morte della stessa.

Meglio far passare la colonia da diversi formicai di "accrescimento" e solo quando avrà raggiunto diverse centinaia di operaie porla in un formicaio molto grande.

Giusta dimensione a ambientazione dell’arena:

L’arena è un misto di praticità, gusto estetico ed utilità (sia per noi che per le formiche stesse). Le dimensioni devono essere adatte alla colonia, tenendo in considerazione il fatto che in natura le operaie si allontanano dal formicaio solo nel momento in cui non trovano sufficiente cibo nei paraggi e, comunque, il numero di operaie che usciranno sarà sempre una esigua minoranza del numero complessivo di operaie della colonia.

Inutili sono, quindi, arene giganti per coloniette di poche decine di esemplari. Spazi troppo grandi possono, al contrario, causare disturbo, poiché le operaie possono sentirsi meno al sicuro avendo più spazio da dover controllare e difendere.

Il materiale da usare va scelto con cura. Teniamo presente che fondi di terra o sabbia troppo profondi potrebbero indurre colonie terricole a scavare e a portare la colonia sotto terra nell’arena (anziché usare il formicaio che gli abbiamo costruito). Così come l’aggiunta di pietre grosse può indurre la colonia a cercare riparo al di sotto di questa. Un modo di evitare tutto ciò è porre prima le pietre (incollandole magari al pavimento dell’arena, per poi disporre un sottile strato di terra, sabbia o altro materiale. Ricordiamoci infine che quasi sempre le operaie portano nel formicaio granuli di sabbia e pezzi di terra per coprire spifferi o il vetro di osservazione e aiutare le larve a creare i bozzoli.

Giusta alimentazione:

Non c’è al riguardo una linea precisa. Bisogna solo basarsi sulle esigenze della singole specie. Ciò di cui tutte hanno bisogno sono anzitutto:

1) Proteine (soprattutto regina e stadi larvali);

2) Carboidrati (soprattutto operaie);

Le fonti proteiche possono essere le più disparate. Le più comuni sono il latte, uova e gli insetti (questi ultimi sicuramente i più graditi e naturali … oltre che completi).

Riguardo ai carboidrati si usa soprattutto il miele che può essere lasciato in goccioline piccolissime poste su una piccola base lavabile o si può usare un batuffolo di cotone imbevuto di una soluzione di acqua e miele ( ideale per le specie più piccole che rischiano l’annegamento).

Infine ci sono gelatine per insetti e preparati casalinghi (Es. dieta Bhatkar), che offrono tutte le sostanze di cui necessita la colonia.

L’assunzione di insetti è comunque sempre consigliata per la ricchezza di proteine, carboidrati e micronutrienti.

Giusto grado di umidità:

Per alcune specie l’umidità non è un fattore importantissimo … ma per altre è essenziale. La Myrmica rubra, per esempio, richiede abbondante umidità del formicaio, mentre le Messor o le Camponotus vagus vivono bene anche in formicai più asciutti. Bisogna documentarsi bene su questo parametro così da decidere, in fase di costruzione del nido, quale metodo usare per creare il giusto tasso di umidità.

Si possono creare camere da riempire di acqua internamente al materiale o esternamente, si può usare una provetta attaccata ad una delle aperture del formicaio, si possono creare piedi da immergere in bacinelle o si può semplicemente versare dell’acqua nell’ arena. Esistono molte soluzioni ma, la più diffusa, è sicuramente la creazione di stanze isolate dal formicaio da riempire ogni tanto.

Giusta temperatura:

La temperatura è un fattore importante poiché stabilisce il grado di attività della colonia. Sicuramente far vivere la stagionalità (le 4 stagioni) è il modo più naturale per evitare brusche variazioni di temperatura (a volte letali), ma in cattività principalmente l’anno è diviso in due stagioni:

periodo di attività (primavera-estat-autunno con temperature tra i 20 e i 28 °C)

periodo di ibernazione (fine autunno-inverno con temperature dai 2 agli 8 °C)

Questi valori sono solo indicativi. Spesso colonie sono sopravvissute a giorni in cui le temperature sono scese sotto lo 0. Ma ricordiamo che anche quando la temperatura scende molto sotto lo 0, appena pochi centimetri sotto terra la temperatura è di diversi gradi sopra lo 0.

Cosa diversa sono le specie tropicali che, il più delle volte, richiedono costanti valori di temperatura durante tutto l’anno, ottenibili mediante l’uso di lampade riscaldanti, tappeti elettrici riscaldanti, cavetti riscaldanti, ecc.

Giusta luminosità:

La luminosità è uno dei fattori sui quali meno si sa. Che gioco ruoli e la sua importanza è ancora da capire appieno. Alcune specie amano il crepuscolo ed escono fuori in tarda serata o notte … altre preferisono ambienti molto luminosi.

E’ comunque sempre consigliabile dare alla colonia un “fotoperiodo”… così da riprodurre al meglio il ritmo giorno/notte.

I vetri del formicaio, soprattutto per le specie più sensibili alla luce, possono essere coperti con carta trasparente color rosso o essere coperti totalmente. Ma la maggior parte delle specie si abitua anche a non aver alcuna copertura.

In fase di fondazione, al contrario, è sempre meglio lasciare la regina al buio. Questo per causarle il meno stress possibile. Essendo sola è infatti più facilmente stressabile, poiché per istinto percepisce pericoli ovunque. Quindi conviene tenere la provetta contenente la regina in una scatola chiusa o in un cassetto.

Questa breve guida vuole gettare solo delle basi molto generiche al fine di capire meglio le schede di allevamento delle singole specie che troverete sul sito.

La mirmecologia è una branca della zoologia (studio degli animali e dei protozoi).

In particolare è un ramo della entomologia (studio degli insetti); la mirmecologia riguarda lo studio delle formiche a livello anatomico, fisiologico ed etologico.

Il mirmecologo è lo studioso di mirmecologia.

Storia della mirmecologia

I primi mirmecologi considerarono le colonie di formiche come forme di società ideali, e cercarono di trovare soluzioni ai problemi delle società umane attraverso lo studio delle colonie di formiche. Le formiche ancora oggi offrono agli scienziati molte risposte riguardo all'evoluzione dei sistemi sociali, grazie alle loro complesse e variate forme di eusocialità.

L'esistenza di numerosi e diversi tipi di formiche e la loro importanza all'interno degli ecosistemi hanno reso le formiche utili anche per lo studio della biodiversità e della tutela/conservazione di altri animali.

La parola mirmecologia fu coniata da William Morton Wheeler (1865-1937), anche se lo studio e l'osservazione delle formiche risale a tempi immemorabili, come testimoniano numerosi antichi documenti.

I primi veri studi scientifici basati sull'osservazione della vita delle formiche furono effettuati da Auguste Forel (1848-1931), psicologo svizzero interessato ai concetti di istinto, apprendimento e comportamento sociale. Nel 1874 Forel scrisse un libro sulle formiche del territorio svizzero: Les fourmis de la Suisse, e diede alla sua casa il nome La Fourmilière (il formicaio). I suoi primi studi riguardarono tentativi di unire diverse specie di formiche in un'unica colonia. Osservando la polidomia e la monodomia delle colonie di formiche, Forel paragonò la loro struttura a quella delle nazioni umane.

William Morton Wheeler osservò le formiche sotto una nuova luce, concentrandosi sulla loro organizzazione sociale e nel 1910 tenne la famosa lezione "La colonia di formiche intesa come organismo", che gettò le basi del concetto di super-organismo.

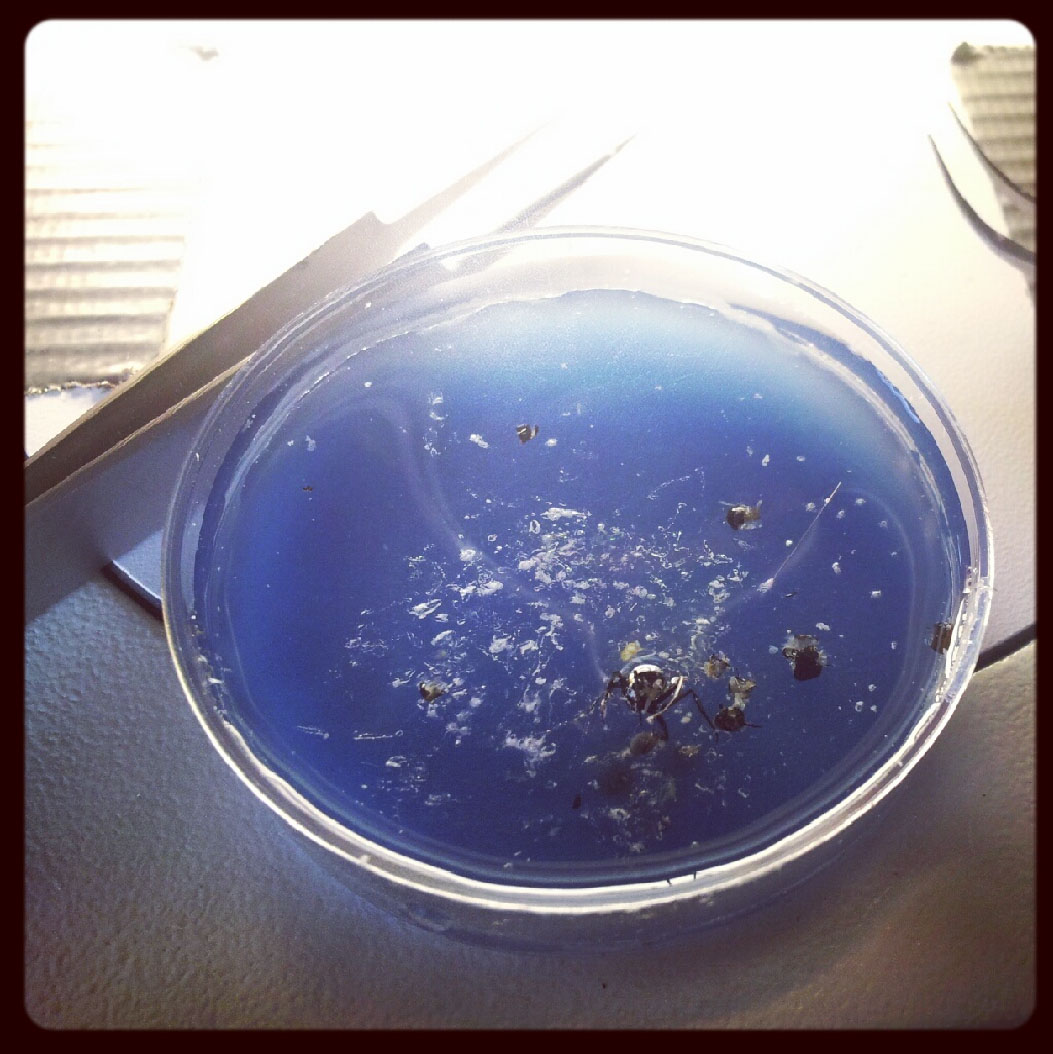

Wheeler considerò la trofallassi (ovvero il metodo di condivisione del cibo attuato dalle formiche) come caratteristica principale della società delle formiche. La trofallassi fu studiata aggiungendo coloranti alimentari al cibo offerto alle formiche, e osservando la diffusione del colorante all'interno della colonia.

Un altro pioniere della mirmecologia fu Horace Donisthorpe, col suo lavoro sulla sistematica delle formiche.

Lo studio della tassonomia e della sistematica delle formiche continua tuttora, stimolato dagli avanzamenti in altri campi della biologia. L'avvento della genetica, dell'etologia e della cladistica hanno fatto compiere alla mirmecologia passi da gigante; in particolare, il contributo del mirmecologo e premio Pulitzer E. O. Wilson ha portato alla creazione di un nuovo campo di studi: la sociobiologia.

Mini guida semplificata per la macro a cura di entoK, leggila sul forum! Ultimo aggiornamento (Sabato 15 Marzo 2014 14:58)

Nome: Camponotus cruentatus Tassonomia: Tribù: Camponotini Genere: Camponotus Sottogenere: Myrmosericus Areale di distribuzione: In Italia nel Nord-Ovest della Liguria, ampiamente diffusa nella Spagna continentale, zone costiere della Francia meridionale. Ginia: monoginica Regina: 16-18 mm, nera opaca con sfumatura arancione che si estende dal peziolo al primo tergite, colorazione arancione più meno evidente anche del femore. Le operaie medie e major hanno una colorazione di un tono più acceso. Maschio: 7.5 mm, nero opaco uniforme. Operaie: 6-15 mm. Sono presenti minor, medie e major con tutte le misure intermedie. Le minor sono tutte nere con una leggera sfumatura cinerea sul gastro, le medie cominciano ad assumere la sfumatura arancione caratteristica della specie, molto evidente e di colore più acceso nelle major che presentano anche un capo di dimensione massicce e possono essere considerati come soldati adibiti alla difesa. Alimentazione: in natura sostanze zuccherine prodotte dagli afidi e insetti di ogni tipo. In allevamento: miele diluito in acqua, melone; camole della farina, mosche, farfalle, drosophile, grilli, cavallette, blatte, tonno, prosciutto cotto, pollo, paté di pollo per gatti … Umidità: arena asciutta e nido per gran parte asciutto, leggermente più umido nella parte inferiore per uova e larve. I bozzoli vengono portati principalmente nelle camere superiori e meno umide. Temperatura consigliata: per lo sviluppo della covata, da 27 a 32°C costanti. A temperature di 23-24°C o inferiori si rischia di non vedere uno sviluppo apprezzabile, specialmente nella crescita delle larve. Ibernazione: da fine novembre a fine febbraio entra in diapausa, rallentando ogni attività, mantiene le larve inattive fino al risveglio primaverile. Necessaria una temperatura di 12-15°C, forse anche più bassa, ma non troppo (già a 15°C la colonia è ferma e non si alimenta “quasi per niente”). E' tuttavia una specie che potrebbe essere mantenuta abbastanza attiva anche nel periodo invernale (sconsigliato) se riscaldata. In natura, con l’arrivo dell’autunno, l’attività esterna è limitata alle ore centrali della giornata fino a cessare del tutto Nidificazione: prevalentemente nella terra asciutta sotto grossi sassi assolati sotto i quali portano la covata per approfittare del maggior calore. Nidi artificiali: gesso e gasbeton (ytong). A colonia matura (+ di 1000/2000 individui) aumenta il rischio che possano cavare il gasbeton. Preparare eventualmente nido con protezioni esterne. Difficoltà: passate le 50-60 operaie, se sottoposta ad elevate temperature costanti la regina comincia a deporre grandi pacchi di uova che svilupperanno presto nuova forza lavoro. Dopo il centinaio cominciano a nascere formiche di taglia superiore quindi sono da prevedere ampi spazi, specialmente in arena, dato che amano camminare a lungo. Da tenere conto anche la notevole lunghezza delle zampe e la grande velocità/agilità delle operaie. Un "soldato” di questa specie, taglia agevolmente a pezzi tutti gli altri tipi di formiche, e se riesce ad avere un buon appiglio può incidere anche la pelle umana. Dal punto di vista alimentare, ad un certo punto ci si trova ad avere centinaia di larve che necessitano di grandissime quantità di proteine perché dalle 300-400 operaie la taglia media aumenta notevolmente e il rapporto minor : medie : major pende molto verso le operaie maggiori. Le larve vengono alimentate moltissimo e si cominciano a osservare formiche di 13-14 mm. Comportamento e indole: specie inizialmente abbastanza timida, appena il numero delle operaie cresce diventa molto aggressiva nella difesa del territorio, dimostrando una vera ferocia nell'attaccare le prede. Tenere conto anche della grande quantità di acido formico che queste formiche possono produrre. Periodo di sciamatura: in Italia, nella Liguria occidentale, dalla metà di giugno alla fine di luglio. Sviluppo da regina fondatrice: a buone temperature la regina in fondazione può arrivare a 20-30 operaie per poi aumentare notevolmente già l’anno successivo. Consigliabile un riposo invernale per favorire una migliore partenza dal mese di marzo; il secondo anno superano tranquillamente le 500 operaie. Tempi di sviluppo: a temperatura ideale, circa 30°C: Uovo - larva: 16-20 giorni - Larva - pupa: 10-20 giorni (molto influenzata da: temperatura, umidità, numero di nutrici, disponibilità di fonti proteiche) - Pupa - adulto: 15-23 giorni (a seconda della taglia delle operaie: registrati 15-17 giorni per le minor, 17-20 giorni per le medie, 20-23 per le major).

Ultimo aggiornamento (Martedì 08 Ottobre 2019 12:11)

La fase della fondazione è un momento cruciale e delicato della vita di una colonia.

La Regina, dopo l’accoppiamento, solitamente si stacca le ali (spesso anche a distanza di qualche giorno) e cerca immediatamente un luogo riparato dove passare le successive fasi, che possono durare parecchi mesi. Può rifugiarsi sotto una pietra, dentro una galla o, più comunemente, scavarsi un piccolo tunnel nella terra sigillando successivamente l’entrata.

Le regine delle diverse specie di formiche sciamano dalla primavera all’autunno, a seconda della specie. Ogni specie ha infatti periodi di sciamatura abbastanza definiti, che sono riassunti in questo schema.

Tali periodi sono comunque indicativi solo a livello generale, poiché non tengono in considerazione fattori ambientali quali la collocazione geografica della colonia madre, le variazioni annuali di temperature stagionali e i casi “eccezionali” (che, sebbene rari, si possono comunque presentare).

La maggior parte delle regine non si alimentano durante la fase di fondazione (fondazione in condizione claustrale). Alcune specie (ad esempio le appartenenti al genere Myrmica, Ponera e alcune Formica) fondano in condizioni di semi-claustralità, cioè la regina foraggia saltuariamente.

Quando troviamo una regina, la prima cosa da fare è quella di riprodurre le condizioni ideali perché essa inizi la fase di fondazione. Tali condizioni si ottengono mediante diversi punti essenziali:

1) Fornire alla regina un ambiente piccolo, nel quale possa sentirsi a suo agio e al sicuro come se stesse all’interno di un tunnel sotterraneo sigillato. Per fare ciò si può collocare la regina in una provetta: vanno bene sia in vetro che in plastica, e queste ultime sono facilmente reperibili in farmacia poiché usate per raccogliere i campioni di urina per le analisi.

2) Fornire un giusto grado di umidità. Questo lo si ottiene creando un serbatoio di acqua nel fondo della provetta. Per fare ciò si procede riempendo circa 1/3 della provetta con dell’acqua e creando subito dopo un “tappo” di cotone pressato il più possibile così da mantenere il serbatoio separato dallo spazio in cui sosterà la regina.

3) Chiudere l’entrata della provetta con del cotone non eccessivamente pressato, così da evitare che la regina possa scappare e fornendole un senso di protezione. La riserva di aria all’interno della provetta è sufficiente per i primi mesi, e comunque, dal cotone non eccessivamente pressato si ha un minimo di entrata di aria.

4) Porre la provetta in un ambiente buio e tranquillo (un cassetto, un armadio o una scatola) cercando di evitare di disturbare la regina: i controlli dovrebbero essere limitati ad 1 ogni 10-15 giorni circa.

Le regine di specie che fondano in condizione di claustralità non vanno mai alimentate fino alla nascita delle prime operaie.

Alle regine di specie che fondano in condizione di semi-claustralità andrebbe invece somministrato cibo di tanto in tanto (1 moscerino ogni 10-15 giorni è più che sufficiente) eliminando successivamente i resti.

Alla nascita delle prime operaie si può iniziare a somministrare, di tanto in tanto, una piccola gocciolina di miele (ad esempio immergendo nel miele la punta di uno stuzzicadenti e successivamente, dopo aver tolto l’eccesso, toccando appena la superficie interna della provetta) o un piccolo insetto (come un moscerino o una zanzara). Man mano che la colonia cresce si aumenta il numero di somministrazioni. Consideriamo che in natura la prima generazione di operaie è alimentata dalla regina e le operaie iniziano a girare in cerca di cibo quando sono circa 20-30. Quindi, inizialmente, non esageriamo con il cibo. Meglio darne un po’ meno che non rischiare di creare pericolosi inquinamenti della provetta con resti organici che potrebbero far morire la colonia.

Raggiunta una colonia di almeno 50-100 operaie (in base alla dimensione della specie) trasferirle in un formicaio di adeguate dimensioni: 5-6 stanze sono più che sufficienti.

Quest’ultimo passaggio può essere ottenuto in due modi:

1) Spostando la colonia in formicai via via più grandi man mano che la colonia cresce di numero;

2) Spostando la colonia in un formicaio grande al quale avremo chiuso l’accesso alle diverse stanze (eccetto 5-6) mediante tappi di sabbia compressa, sughero (per le specie che riescono a bucare il legno come Camponotus vagus, Camponotus ligniperda, Crematogaster scutellaris) o altro materiale per loro facilmente lavorabile e non tossico (nella foto sono le parti in giallo). La colonia, man mano che crescerà e si sentirà “stretta”, rimuoverà i tappi occupando le aree del formicaio inizialmente non accessibili.

Non va dimenticato che, sebbene in cattività la percentuale di successo in fase di fondazione è più alta che in natura, questa è una fase molto delicata e non tutte le regine hanno le carte in regola per riuscire nell’impresa. Morti improvvise non sono sempre sinonimo di errori da parte nostra.

cliccare sulle frecce a destra per scorrere la galleria di immagini.

Questo è un nido verticale che va bene per l'accrescimento iniziale di una giovane colonia (in base alla taglia della specie potrà contenere anche diverse centinaia di formiche). E' un nido molto economico (il costo totale del materiale si aggirerà sui 10 euro) ed è abbastanza funzionale.

Come base è stato usato un contenitore di plastica venduto nei supermercati per contenere la pasta. Solitamente è sempre meglio usarne due diversi, uno per lo stampo del gesso e l'altro per il vero e proprio contenitore (questo perchè il contenitore usato da stampo spesso si graffia e rovina).

Una volta preso il contenitore si procede come segue:

- Si prende il quantitativo necessario di acqua (in base al contenitore) e si miscela un colorante in polvere venduto proprio per colorare il gesso (lo si trova in colorificio e in alcune ferramenta). Il colore è un terra chiaro, così da far risaltare uova, larve, pupe e formiche scure. Questo colore non va bene per le formiche rosse.

- Si versa il gesso in polvere nell'acqua, arrivando quasi fino al livello dell'acqua stessa. Quindi si mescola e si cerca di ottenere una soluzione il più omogenea possibile e della giusta consistenza (prima di fare un nido definitivo fate qualche prova per capire qual' è la giusta consistenza...molto dipende, infatti, anche dal tipo di gesso usato).

- Versate rapidamente la colata di gesso nel contenitore di plastica le cui pareti ed il fondo sonos tate precedentemente spennellate con olio di vaselina.

- Lasciate asiugare un paio di giorni.

- Rovesciate il contenitore e dando qualche colpetto fate uscire lo stampo.

- Scavate con un cacciavite o un cucchiaio le celle e i cunicoli del formicaio (in questa fase il gesso è ancora abbastanza lavorabile).

- Lasciate asciugare per qualche altro giorno il gesso o ponetelo a cuocere in un forno a microonde.

In questo caso l'umidificazione del nido è realizzata mediante camera sul fondo (è sempre comunque consigliata una provetta nell'arena). Il nido è sollevato e poggia nell'acqua attraverso un piede centrale ricavato ponendo una lastra di polistirolo alla base del contenitore iprima della colatura del gesso. La lastra di polistirolo è bucata centralmente, così da creare un pezzo unico con il nido. Il riempimento avviene mediante un foro poco più in alto rispetto all' altezza massima di riempimento.

Purtroppo questo sistema di umidificazione ha lo svantaggio di rendere molto morbido il formicaio...quindi più facilmente scavabile. Non va quindi bene per specie che amano il secco e che facilmente scavano (come Messor, Crematogaster scutellaris, ecc...). Per queste specie è meglio toglierlo e sostituire il piede con uno spessore in plastica (così da sfruttare solo l'acqua che evapora dal serbatoio).

Va invece bene per specie da sottobosco, come le Myrmica rubra che amano l'umidità e non scavano molto.

Per le altre specie si può usare uno spessore in gasbeton di dimensioni più o meno grandi in funzione della quantità di umidità che vorremo far passare. Più è grande il pezzo di gasbeton, più rapidamente verrà umidificato il nido e con maggiore quantità di acqua.

L'arena si può arredare a piacimento. In fase di colatura si possono anche eseguire "rilievi" così da rendere l'arena più naturale. La parte in gesso è di circa 18 cm.

Vari lati:

Costo totale:

contenitore: 3,50 euro ;

Gesso: neanche 1 euro;

Colore: pochi centesimi (ci vuole giusto un cuccchiaio per ottenere questa colorazione);

Totale: meno di 10 euro.

Kibale Forest, Uganda

L’Africa, le formiche, le persone...

il mio viaggio, la mia avventura

di Ilaria Toni

Quando Fabrizio Rigato mi parlò per la prima volta del corso lo vedevo come un sogno irraggiungibile.

Mi hanno dato l’opportunità di viverlo e spero che quello che ho scritto trasmetta almeno un po’ di quello che ho provato e che ho imparato da questa grande esperienza.

Il Viaggio di andata: Entebbe, il Lago Vittoria e poi... la Foresta

A dire la verità non ricordo molto del viaggio di andata, solo il buio, la sonnolenza, il rumore delle ruote delle valigie, il suono di voci diverse e di diverse lingue e tutte queste persone in viaggio verso il continente nero.

All’aeroporto di Entebbe (Uganda) alle 4 del mattino ho incontrato Eunice, una ragazza che avrebbe partecipato al corso insieme a me e ci siamo dirette insieme verso l’albergo.

Quando siamo arrivate a destinazione era notte e abbiamo aspettato un po’ nella hall che si facesse giorno, poi appena abbiamo visto un po’ di luce siamo uscite ed è stato magico trovarsi di punto in bianco sulle sponde del Lago Vittoria; Il lago di cui avevo sempre sentito parlare fin dalle lezioni di geografia delle superiori o di cui avevo letto sul National Geographic.

Quella mattina, Eunice ed io, siamo andate a fare un giro sulla spiaggia e lungo le strade di Entebbe. E’ stato allora che ho notato l’innumerevole quantità di motociclette presenti, che credo siano per gli uomini della città una specie di Status Symbol. Ho capito dove sono finite tutte le cafe racer anni ’70: In Uganda.

Abbiamo passato la notte all’hotel e la mattina, dopo aver caricato le valigie su uno dei due pulmini che avremmo usato, siamo partiti alla volta della Kibale Forest situata nel Kibale Forest National Park.

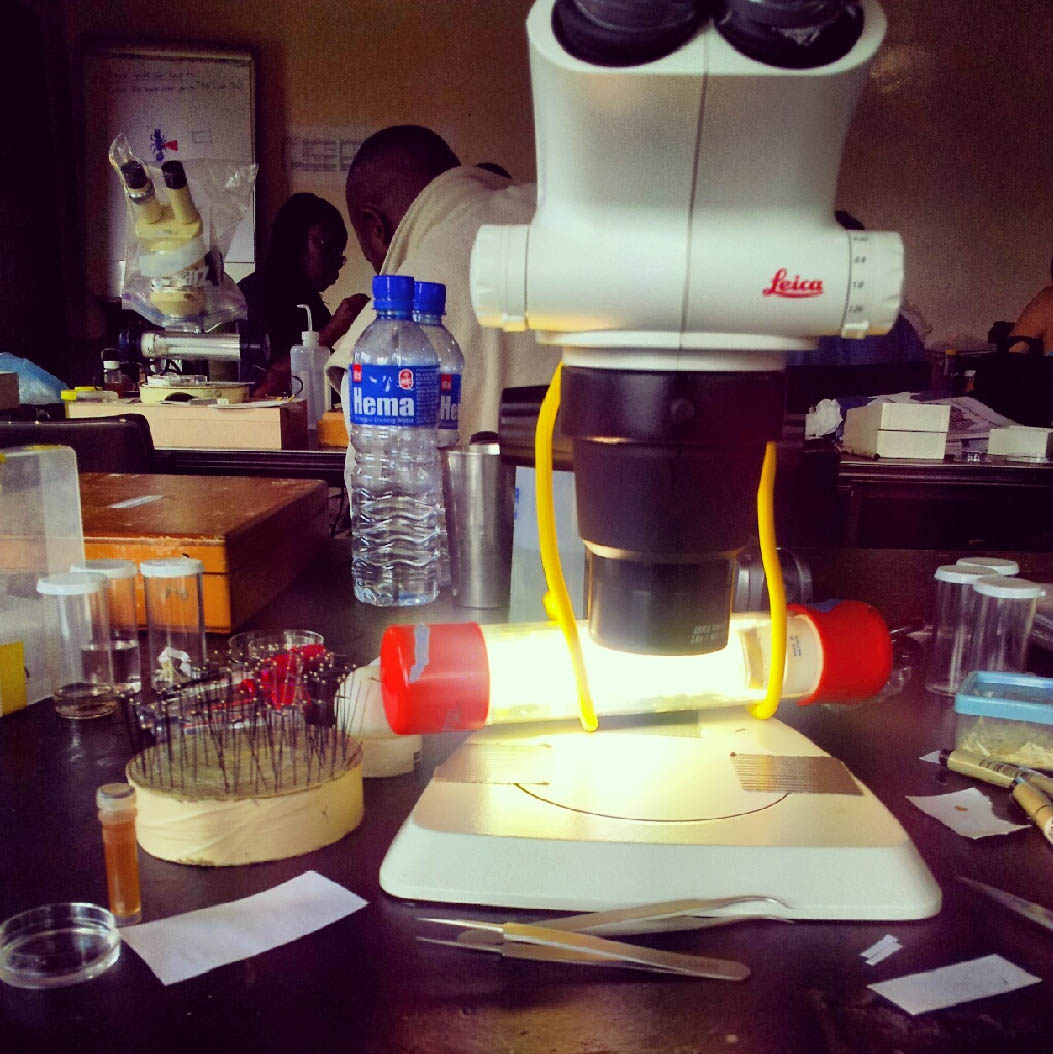

Durante il tragitto, che è durato circa sei ore, non ho parlato molto e sono rimasta a fissare dal finestrino i paesaggi e le persone che si susseguivano lungo la strada. Tante persone, moto e macchine, mercati con tantissima frutta, fumo e polvere, tanti bambini a piedi nudi lungo la strada che ti salutano. Non appena arrivati abbiamo messo le valigie nelle camere e ci siamo riuniti vicino all’edificio che ospita il laboratorio per sentire il discorso di presentazione di Brian Fisher e del direttore della Biological Station. Il primo discorso di benvenuto ha segnato l’inizio del corso, che seguendo una precisa scaletta, è durato ben 10 giorni, intensi, ma non stancanti. La cosa più bella che questi giorni mi hanno lasciato è stata una nuova carica energetica per vivere a pieno questa passione per gli insetti e la natura.

L’aspetto comunicativo: fotografia e social media per far avvicinare le persone al mondo delle formiche

Alex Wild è il mirmecologo-fotografo della spedizione. Durante tutto il corso ci ha assistito da tutti i punti di vista e ci ha seguito giorno per giorno fotografando i vari momenti e le varie persone. Il 10 Agosto (il 4° giorno) ha tenuto una lecture sull’argomento: fotografia e media per promuovere la biodiversità.

E’ stato molto interessante e dalle sue parole è emersa una grande passione sia per la fotografia sia per il mondo degli insetti, una passione contagiosa in grado di regalare nuova voglia di scoprire, di informarsi ma anche di comunicare i nostri pensieri, le nostre ricerche, le nostre anche piccole scoperte. Su quest’ultimo punto si è soffermato in particolare, dando enfasi al fatto che molte persone sono completamente estranee al mondo degli insetti e che è importante che chi invece ne è immerso e lo vive giorno per giorno comunichi con la gente, perchè questo è l’unico modo che abbiamo per fare capire agli altri quanto la vita degli insetti (e delle formiche in particolare) può essere magica e stimolante.

Alcuni siti interessanti

Myrmecos.net (il blog di Alex, che ho notato essere già tra i link di formicarium.it)

Alexanderwild.com (il sito di Alex, con le sue foto e i suoi commenti)

http://llama.evergreen.edu (il sito del progetto svolto in Centro America da Jack Longino sugli Artropodi della lettiera)

Alcuni siti per aprire un proprio blog

Wordpress.com

Sibblog.com

Gli Studenti

E’ stato molto bello e stimolante venire in contatto con così tante persone provenienti da varie parti del mondo, tutte così appassionate e piene di energia. Forse 10 giorni o poco più sono pochi per poter veramente stringere dei legami, ma penso che gli obiettivi e gli interessi comuni siano un legante fortissimo. Una delle cose che Brian ripeteva più spesso era l’importanza di parlare tra di noi e crearsi dei contatti, perchè uno degli obiettivi del corso era proprio quello di far entrare in contatto persone che lavorano nello stesso campo e che con ogni probabilità saranno colleghi in futuro.

Lucila (Argentina) Caswell (Sud Africa) ed Eunice (Singapore) sono state le persone con cui ho trascorso la maggior parte del tempo e quelle con cui ho parlato di più.

Eunice, in particolare, è stata la prima ragazza che ho conosciuto, perchè ci siamo incontrate all’aeroporto di Entebbe alle 4 del mattino, il giorno prima dell’inizio del corso. E’ stata la persona alla quale mi sono sentita più vicina e spero di rivederla un giorno. Era la più giovane partecipante al corso ed è una grande appassionata della natura e delle formiche, dotata di metodo, dedizione, determinazione e grande intelligenza. Mi disse che, una volta tornata a casa, avrebbe lavorato per realizzare la checklist delle formiche di Singapore e credo proprio che presto la vedremo pubblicata.

Le Formiche e come raccoglierle

Essendo un corso su base tassonomica le nostre attività principali sono state:

- raccogliere le formiche (facendo pratica delle diverse tecniche disponibili normalmente utilizzate);

- determinare gli esemplari (almeno a livello di genere) una volta tornati in laboratorio.

Durante tutta la spedizione Brian era alla ricerca di un genere in particolare, quello che è diventato per noi mitico, del quale sono stati raccolti prima dei maschi vivi attraverso raccolta diretta e poi delle operaie grazie ai Winkler sample. Le formiche in questione fanno parte della sottofamiglia Aenictogitoninae, genere Aenictogiton.

Un giro lungo la strada verso il villaggio... raccogliendo qua e là:

Meranoplus e Rhoptromyrmex

Anche io ho avuto la fortuna di fare una raccolta abbastanza interessante. Uno degli ultimi giorni siamo andati a fare un giro lungo la strada che collega la Makerere University Biological Station con il villaggio vicino. E’ stato molto divertente e lo ricordo come uno dei momenti più belli. Camminavamo raccontandoci i vari episodi divertenti e Caswell ci spiegava e ci indicava la specie delle varie formiche che incontravamo. Raccoglievamo qua e là alla ricerca di operaie di Meranoplus ed oltre a queste ultime ho raccolto quello che pensavo fossero dei Tetramorium, ma una volta in laboratorio Brian mi disse che erano invece operaie di Rhoptromyrmex, un genere opportunista che non possiede una propria colonia ma “si appoggia” a colonie di Tetramorium.

Trap Jaw ants: Formiche dalle mandibole a trappola

Ho raccolto anche formiche dei generi Odontomachus, Microdaceton (le cosiddette “trap-jaw ants”) e Strumigenys. Devo dire che ne sono rimasta particolarmente affascinata, per il loro particolare metodo di catturare le prede ma anche per la loro morfologia e la scultura.

Andrew Suarez ci ha fatto una presentazione sulle trap-jaw ant, facendoci vedere anche un video veramente impressionante dove veniva messa in evidenza la grande forza che queste formiche possono sprigionare azionando le loro mandibole, un meccanismo che utilizzano per predare e per fuggire dal pericolo (Patek, S.N., Baio, J.E., Fisher, B.L., and Suarez, A.V. (2006) Multifunctionality and mechanical origins: ballistic jaw propulsion in trap-jaw ants. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 103, 12787-92).

The Sausage Ant: il maschio del genere Dorylus

Jack Longino: istruzioni pratiche per la caccia alle formiche

Jack Longino è stato il professore che ha dato il via alle lezioni previste durante il corso, partendo quindi dalle basi: come trovare e raccogliere le formiche. Con questa affermazione: “Il censimento faunistico (inteso come lista delle specie presenti in un’area ben definita) riveste una grande importanza perché fornisce dati per studi ecologici e biogeografici; per esempio, in genere fornisce il dato basilare per studi di altro tipo, perciò è un servizio che viene offerto alla ricerca.”

Per raccogliere le formiche bisogna sapere innanzitutto dove trovarle, infatti esistono specie arboricole (che vivono soprattutto sugli alberi e sulla chioma), specie che si trovano soprattutto al suolo, a livello della lettiera oppure sotterranee (fino ai primi 15 cm di profondità), specie che creano la loro colonia all’interno dei rami (secchi o vivi) ed esistono anche altre tipologie come: formiche scacciatrici, infestanti, simbionti di piante, parassite e i riproduttori alati che naturalmente possono essere raccolti in volo.

Il metodo del Winkler sample è probabilmente il più adatto per ottenere un alto numero di specie, ma in realtà il miglior metodo per poter analizzare a fondo un’area in termini di specie presenti è utilizzare il maggior numero di metodi diversi (controllare alberi recentemente caduti e le banchine, utilizzare sempre la lampada frontale, controllare sotto le rocce, nel legno morto, uscire di notte e utilizzare vari tipi di trappole).

Una tecnica per localizzare le colonie è quella di preparare un attrattivo (zucchero, olio, proteine), aspettare le operaie e seguirle poi fino alla colonia. E’ stato molto divertente quando Jack ci ha raccontato di come alcune volte bisogna aspettare e avere pazienza, perchè alcune operaie pare quasi che si accorgano di essere pedinate e prima di ritornare alla colonia sembrano vagare in direzioni casuali per un po’.

Si è parlato anche del problema delle specie introdotte (Pheidole megacephala, Linepithema humile, Anoplolepis gracilipes, Wasmannia auropunctata, Solenopsis invicta) e del perchè queste specie hanno un così grande successo (il fatto che siano specie generaliste, di piccole dimensioni ma presenti in grandi numeri, con alto potenziale riproduttivo, spesso presentano unicolonialità e poliginia, sono buone competitrici, più aggressive rispetto alle specie native e non hanno nemici naturali nei luoghi di introduzione).

A partire da questo problema conservazionistico abbiamo parlato di una condizione particolare che rende vulnerabili alcuni ecosistemi: la bassa resistenza biotica, cioè una bassa biodiversità (numero di specie presenti).

Infatti le comunità indisturbate, ricche di specie e perciò di interconnessioni, hanno meno invasori.

Per la prevenzione delle invasioni sono importantissimi i dati di intercettamento cioè i dati raccolti alle frontiere (prima che gli individui possano entrare in nuovi paesi).

Altro aspetto importantissimo: il quaderno di campo. Deve essere infatti compilato il più dettagliatamente possibile e in modo preciso e immediato dopo ogni singolo campione raccolto. Durante il corso ho aggiunto alle mie precedenti conoscenze il fatto di come sia più immediato e pratico utilizzare un “numero di collezione” che è associato alla singola raccolta e che viene riportato sul cartellino nella provetta e sul quaderno di campo, affiancato a tutti i dettagli.

Phil Ward e Leeanne Alonso

Due nomi che per me sono sempre stati due nomi stampati sui libri in biblioteca, nomi di personaggi mitici e indefinibili. E’ stato bello vederli dal vivo e rendersi conto che sono persone normali e simpatiche, che ballano alle feste e che sono allo stesso tempo il punto di riferimento per le ricerche sulle formiche.

Leeanne Alonso è una persona molto propositiva ed intelligente, perciò è una dei professori che più ho apprezzato. Si occupa soprattutto di sviluppare quel campo della mirmecologia che vede le formiche come bioindicatori (vi segnalo il libro credo più significativo da questo punto di vista: “Ants: Standard Methods for Measuring and Monitoring Biodiversity”).

E’ stato molto stimolante anche l’incontro che Leeanne e Christian Peeters (unaltro istruttore) hanno deciso di organizzare uno degli ultimi giorni , incontro aperto a tutti quelli che avessero voluto partecipare, per fare una specie di “brain storming” e interagendo, tra domande e proposte, potessimo pensare ed esporre nuove idee su come utilizzare le formiche come bioindicatori.

Uno dei punti più interessanti per me è stato rendersi conto di come le formiche possono essere associate alle piante, a causa della loro organizzazione in colonie, per cui possono essere considerati come organismi sessili. Perciò spesso le analisi che utilizzano le formiche come bioindicatori prendono spunto dai metodi utilizzati dai botanici.

Leeanne ha pure tenuto una lezione in cui si parlava di conservazione delle formiche, per cui ci ha illustrato le più serie minacce alle formiche (per esempio: intensificazione agricola, cambiamenti nel microclima, variazioni nella composizione delle comunità) e le tipologie di formiche che sono maggiormente minacciate, in quanto più vulnerabili a questi cambiamenti (i mutualisti/parassiti, le formiche di altitudini elevate, le formiche scacciatrici e quelle con le regine attere).

Le formiche meritano attenzione dal punto di vista conservazionistico perchè in base alla loro biomassa e alla loro attività hanno grande impatto sull’ambiente e modificano perciò i servizi che l’ecosistema fornisce alle altre specie (uomo compreso).

Negli ambienti tropicali, le formiche compiono il lavoro che di solito negli ambienti temperati è riservato ai lombrichi, cioè il movimento del suolo, e hanno un ruolo importante anche nell’aerazione dello stesso, nel mixaggio dei nutrienti nella pulizia del materiale organico e nella predazione su specie dannose per i raccolti.

Il punto chiave da analizzare riguarda come i gruppi funzionali possono essere messi in relazione con i singoli servizi dell’ecosistema, per poi poter mettere in relazione la comunità delle formiche con lo stato dell’ecosistema stesso.

Phil Ward, professore al dipartimento di entomologia dell’università della California a Davis, è il punto di riferimento per la sistematica delle formiche e quindi è spettato naturalmente a lui introdurci alle basi della morfologia, sistematica e filogenesi del gruppo.

Una cosa che mi ha colpito è che mentre ero ancora in Italia e mentre tutti discutevano via e-mail sul problema ebola e sul fatto di andare o non andare (infatti poco prima che partissimo si sono verificati due focolai di ebola nel distretto vicino a dove dovevamo recarci), ho ricevuto l’e-mail con in allegato i pdf che riguardavano la sua lezione. In poche parole ha chiarito la sua opinione sul fatto di fare o non fare il corso.

Morfologicamente parlando, le formiche non sono altro che vespe altamente modificate; quindi i termini morfologici per definire le parti anatomiche sono gli stessi utilizzati per gli imenotteri in genere.

Il contesto e le tempistiche concesse al professor Ward per parlare di ciò di cui si occupa non erano minimamente sufficienti neppure per un’introduzione generale, però è stato lo stesso molto interessante poichè ci ha spiegato molto bene in che cosa consiste il lavoro del tassonomo.

Walt: dentro i nidi...

Walter Tschinkel (Department of Biological Science Florida State University) ha tenuto una presentazione sull’architettura sotterranea dei nidi delle formiche. Partendo dal fatto che, seguendo il concetto del superorganismo, la selezione naturale a livello di colonia supera la selezione naturale che opera a livello di organismo, ci ha spiegato gli innumerevoli aspetti dell’importanza insita nella morfologia del nido. Il nido fa parte del fenotipo: è soggetto a selezione naturale, è specie-specifico ed è il risultato di schemi comportamentali.

Tutti i nidi sono variazioni, specie specifici, al tema ancestrale che li accomuna: il modello a camera e a corridoio.

Molti, anche se non tutti i nidi, sono più sviluppati nella parte superiore e la forma non cambia al crescere della colonia.

Alla domanda: cresce più velocemente il nido o la colonia? Si risponde sempre grazie a degli studi effettuati da Walt per cui si è reso conto di come colonie più grandi hanno una maggior densità.

Le colonie sono organizzate verticalmente secondo lo stadio vitale: mano a mano che le operaie invecchiano si spostano verso la zona più alta, più vicina alla superficie. E questa organizzazione funziona perchè i singoli individui sanno bene dove si trovano.

... e dentro le formiche

Devo dire che questa è la parte di laboratorio che meno mi ha entusiasmato, forse perchè nelle scuole italiane non si usa dissezionare gli organismi per studiare e vedere coi propri occhi la struttura interna.

Dissezionare una femmina di Camponotus è stato per me tutto sommato interessante, anche se la mia totale inesperienza nel campo non mi ha permesso di fare un ottimo lavoro e sono riuscita a vedere chiaramente solo poche parti interne: i corpi grassi (fat bodies) che hanno funzione di depurare dalle tossine oltre alla normale funzione metabolica di conversione e immagazzinamento dei grassi e delle proteine e lo stomaco sociale.

La vita alla Biological Station e il laboratorio

Alla Biological Station abbiamo avuto tutto quello di cui avevamo bisogno, ottimo cibo, acqua calda e ottima sistemazione per la notte. Tra l’altro su ogni letto avevamo le zanzariere, ma credo che non fossero strettamente necessarie. L’unica cosa che mi aveva fatto veramente paura erano le mango flies (Ditteri Calliforidi) che depongono le uova sui vestiti bagnati stesi al sole facendo sì che le larve appena schiuse penetrino sotto pelle una volta che i vestiti sono indossati. La soluzione più semplice è stirare i vestiti prima di indossarli, perchè il calore uccide le uova. In realtà parlando con le persone della Stazione mi hanno detto che eravamo già troppo in quota per questi ditteri e che non c’era un vero pericolo. Ad ogni modo dopo aver lavato i miei vestiti li ho accuratamente stirati, ma non ho avuto il coraggio di mettermeli prima che fossero passati 4 giorni (il tempo di sviluppo delle uova).

Il laboratorio rappresentava la nostra “piazza” centrale, per cui tutta la vita alla Biological Station girava attorno a questo luogo; qui abbiamo passato la maggior parte del tempo e qui ho avuto modo di conoscere gli altri studenti e gli assistenti. Alla fine quando abbiamo messo via gli steremicroscopi, spostato i tavoli e pulito tutto, ho pensato e mi sono resa conto che veramente tutto stava per finire.

Non saprei bene come concludere il mio racconto, so solo una cosa: che sono partita con una gran confusione in testa e sono tornata con le idee molto più chiare su quello che voglio fare e con la profonda volontà di farle al meglio.

Consiglio a tutti di cercare di fare esperienze come queste perchè aprono la mente e infondono grande energia.

Oltre ad aver approfondito le mie conoscenze, questa esperienza mi ha dato nuovi stimoli a continuare su questa strada spesso difficile, continuare a lavorare per la salvaguardia degli insetti e del loro habitat... ma soprattutto per le rispettabili, instancabili, determinate, intrepide (e perciò capaci di cose straordinarie)... formiche.

Il corso si è tenuto presso:

Makerere University Biological Station

P. O. Box 409,

Fort Portal, Uganda.

Si trova a 20 Km daFort Portal, ben attrezzata e gestita da personale preparato e cordiale, ospita ogni anno numerosi ricercatori da tutto il mondo.

Grazie a Giovanni Bertazzoli, Fabrizio Rigato, Sönke Hardersen, Brian Fisher con tutto lo staff e (come al solito) a mia madre e mio padre che mi hanno dato l’opportunità di vivere anche questo sogno.

Ilaria Toni

Laurea in Biologia Ecologica, Università degli Studi di Parma.

Attualmente lavoro come OTD presso il Centro Nazionale Biodiversità Forestale “Bosco Fontana” Verona

(Corpo Forestale dello Stato), per maggiori informazioni sulle nostre ricerche:

http://www.corpoforestale.it/cnbfverona

Per qualsiasi cosa potete contattarmi all’indirizzo:

Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Ultimo aggiornamento (Martedì 05 Marzo 2013 12:37)

Nome: Messor barbarus Sottofamiglia: Myrmicinae Genere: Messor Areale di distribuzione: In Italia è presente nella sola Liguria occidentale, mentre è comune in Spagna e sulle coste Mediterranee della Francia. Ginia: Monoginica Periodo di sciamatura: Da settembre a fine ottobre

. Stile di fondazione: Indipendente. Niente alimentazione. Deposizione e prime operaie alla primavera successiva. Regina: Dimensioni 15-16 mm. Massiccia, colore variabile con torace e gastro nero, e spesso col capo rosso scuro, tonalità che è possibile riscontrare a volte anche nel gastro; esistono rari casi di regine con tonalità interamente rossastra, ma si possono trovare regine interamente nere. Relativamente poco pelosa. Operaie: Dimensioni variabili da pochi millimetri a circa 14 mm per le major più grandi. Colore marrone scuro tendente al nero nelle operaie minori, mentre le operaie maggiori hanno spesso il capo rosso, da acceso a cupo, percettibilmente più tondeggiante che in Messor ibericus (ex structor). Sono presenti tutte le taglie intermedie. Longevità della regina: circa 15 anni Longevità delle operaie: circa 2 anni Alimentazione: Prevalentemente semi di diverse piante selvatiche e da coltivazione, cereali (anche semi da erba); sono molto graditi gli insetti e nelle colonie adulte è possibile fornire miele diluito, meglio se su supporti come cotone, o frutta (spesso però tendono a coprirlo e ignorarlo), gradiscono la frutta dolce. In allevamento la colonia con le prime operaie può essere alimentata con semi di tarassaco o semi da erba, che anche le operaie più piccole possono triturare. In realtà, una volta trasportati i semi nel nido, la regina stessa può contribuire a sbriciolare i semi che le operaie non riescono ancora a intaccare. Raccomandabili proteine animali costituite da insetti morbidi come farfalle, camole, grilli, ragni. Possono essere un'ottima base proteica alimenti comuni di altro genere come prosciutto cotto (schegge molto piccole), pollo e tonno. Frutta dolce molto matura, ma anche mele e zucchine. Nidi naturali: scavati nel suolo in profondità, molto estesi, con poche uscite concentrate. Nidi artificiali: Gesso e gasbeton sono i più usati e funzionali, ma fare particolare attenzione alla possibilità che scavino entrambi (il gesso solo se ammorbidito dall’umidità). Prevedere quindi un discreto spessore fra il perimetro delle gallerie e l’area coperta da vetrata. Tendono a scavare dove sentono umido, quindi nei bordi esterni in basso dei nidi verticali; evitare lì abbozzi di scavo che potrebbero essere invitate a seguire. Meglio arrotondare lo scavo. Temperatura di sviluppo ottimale: 25 - 35 ° C Umidità: Nido tendente al secco, l'umido eccessivo farebbe germogliare i semi accumulati. Le operaie portano volentieri i semi presso le fonti umide, sembra lo facciano per ammorbidirli. Prevedere sempre una zona dove la colonia può comunque trovare da bere, ma lasciare all’asciutto almeno il 70% del nido. Arena esterna: asciutta, prevedendo di poter pulire spesso il substrato. Queste formiche sporcano molto con gli scarti dei semi e tengono delle vere e proprie aree cimitero che sono solo colline dei rifiuti. Periodo d’ibernazione: Non obbligatorio, ma consigliato almeno per un breve periodo. Portare la colonia a 5-15 gradi per circa 2 mesi favorisce la deposizione primaverile e il riposo della regina. Tempi di sviluppo covata: Da uovo a larva: circa 9-18 giorni - da larva a pupa: circa 12-15 giorni - da pupa ad operaia: circa 10-15/20 giorni.

La crescita è influenzata sia dalla temperatura, che dallo sviluppo in minor o major dell’operaia. Particolarità: Allevamento semplice, colonie popolose necessitano spazio una volta sviluppate. Morso innocuo, veleno da contatto delle operaie, repellente e poco efficace. Timide e poco veloci, ma testarde quando iniziano a scavare. Producono grandi quantità di rifiuti che tendono ad accumulare in un angolo dell'arena, ma attenzione: se trovano spazio nel nido, possono accumularlo nelle stanze sporcandole e rendendole col tempo inservibili e impossibili da pulire. A questo proposito va previsto il cambio del nido almeno ogni uno-due anni.

Ultimo aggiornamento (Mercoledì 17 Aprile 2019 20:59)

Spesso ci chiediamo quali siano i passi giusti da fare per portare la nostra piccola e solitaria regina a formare una colonia ben sviluppata.

Gli ostacoli contro cui ci dobbiamo scontrare, soprattutto all’inizio, sono numerosi.

La fine dell’acqua nel serbatoio, le fughe dalle operaie dalla provetta mentre somministriamo cibo e la formazione di muffe e colonie batteriche nella provetta costituiscono solo alcuni dei problemi riscontrati nelle prime fasi di sviluppo della colonia.

Le domande che più generalmente ci si pone, sono:

- Come faccio a riempire il serbatoio dell’acqua senza causare stress alla mini colonia?

- Come faccio a cambiare il cotone della provetta che è ammuffito?

- Come faccio a dare cibo alle poche operaie senza che mi escano dalla provetta?

- Quando devo iniziare a dare da mangiare?

- Quando posso spostare la colonia in un vero formicaio?

- Quanto deve essere grande?

In questo articolo descriverò le fasi e le procedure che seguo nell’accrescimento di una colonia sulla base dell’ esperienza maturata dall’allevamento di diverse decine di specie differenti. Non è il solo modo di far sviluppare una colonia di formiche…ma, a mio avviso, è quello più semplice e sicuro da seguire.

Tutto ha inizio con il ritrovamento della nostra regina. Come prima cosa la poniamo in una provetta, preparandola seguendo i passi descritti nell’articolo “fondazione di una colonia”.

In questa fase, per le regine che fondano in claustrale, non bisogna assolutamente dare cibo mentre alle regina che fondano in semiclaustrale potremo dare un insettino una volta ogni 2-3 giorni .

Dopo diverso tempo potremo già riscontrare i primi problemi, come la fine dell’acqua nel serbatoio o l’ammuffimento del cotone dello stesso (soprattutto se avremo dato qualcosa da mangiare alla regina e questa non lo avrà consumato).

In caso queste cose avvengano quando abbiamo solo la regina, la cosa migliore e unire alla vecchia provetta una nuova ripreparata correttamente. Posta la nuova provetta davanti la precedente (tenendole unite con poco nastro isolante) si può indurre il trasloco oscurando la nuova provetta e ponendo la vecchia sotto una lampada:

Se invece abbiamo una mini colonia di una decina di operaie (a cui avremo fino ad ora dato qualche gocciolina di miele di tanto in tanto all’interno della provetta), la cosa migliore è porre la provetta aperta in una piccola arena al cui interno avremo posto un serbatoio di acqua costituito da una boccettina con l’imboccatura tappata con del cotone o una eppendorf chiusa nello stesso modo.

Provetta appena aperta in arena:

Il vantaggio di questa soluzione sta nell’assenza di stress per la colonia (si evitano continui traslochi), nella possibilità di riempire il serbatoio dell’acqua senza andare attorno alla colonia e nella possibilità di alimentare le operaie senza rischiare fughe e/o stress (è già arrivata, infatti, l’ora di dare i primi insettini alla colonia). Inoltre le operaie avranno la possibilità di portarsi nella provetta il cibo per poi buttare fuori gli avanzi, evitando contaminazioni interne, sporco ecc…

Se si pone un lieve strato di terra nell’arena, questa verrà accumulata all’imboccatura della provetta come un tappo. Le operaie apriranno e chiuderanno l’ingresso a piacimento in funzione delle esigenze della colonia.

Quando la colonia avrà raggiunto le 50-100 operaie (e nella provetta non ci sarà più spazio), sarà possibile trasferirla in un primo formicaio di accrescimento.

Colonie quasi pronte al trasferimento in formicaio artificiale:

Quello più pratico e che preferisco è la “variante 2” (http://formicarium.it/index.php/costruire-un-formicaio/58-costruire-un-formicaio-in-gesso-variante-2 ) con al massimo 2 stanze per lato.

In caso di specie arboricole, al posto della "variante 2" in gesso, si può costruire un piccolo nido in legno con un paio di stanze...proprio come questo:

Per traslocare la colonia sarà sufficiente rovesciare la provetta nell’arena del formicaio…o semplicemente porre la provetta aperta nell’arena, lasciando poi alla colonia la decisione di quando spostarsi.

Regina e parte delle operaie appena inserite nel nuovo formicaio:

E’ molto importante ricordarsi che porre una colonia piccola in un formicaio grande può essere controproducente e costarci la colonia stessa. Spesso, infatti, poste in un ambiente esageratamente grande, la regina smette di deporre e la colonia lentamente regredisce. Le formiche, in natura, occupano ambiente angusti e vivono ammassate le une alle altre. Quindi meglio il sovraffollamento che non il troppo spazio libero.

Questo è un esempio di quanto fitte possono stare le formiche in una stanza:

Prima di spostare nuovamente la colonia dovrete avere tutte le stanze così piene.

Quando la colonia avrà raggiunto diverse centinaia di operaie (in base alla specie) e lo spazio vitale sarà ormai completamente occupato, si potrà spostare la colonia in un formicaio più grande (sempre una variante 2 o un altro tipo di formicaio). Solitamente, in funzione della specie, ci vuole quale anno per arrivare a questo stadio. Il trasloco può essere fatto semplicemente unendo due formicaio con un tubo e aspettando che la colonia vi si trasferisca (o forzandola lasciando asciutto o eccessivamente umido il vecchio formicaio e/o riscaldandolo).

Il gasbeton, detto anche ytong, calcestruzzo aerato autoclavato, gasbeton, o bitume cellulare (o nomi similari), è un materiale ormai diventato di uso comune presso tutti gli allevatori che scelgono la strada del nido artificiale a vista completa. Ytong è solo la marca francese di questo materiale, che in Italia è acquistabile con pochi euro al blocco presso i rivenditori di materiale edilizio.

Il vantaggio di questi blocchi è la facilità di lavorazione. Si scava, si taglia e si fresa con strumenti alla portata di tutti. Basta un cacciavite, o un coltellino, o qualsiasi altro oggetto adatto per incidere una galleria. Certo è preferibile utilizzare uno strumento elettrico quando si devono mettere in opera nidi di una certa dimensione e con stanze ampie, ma con un normale trapano si scava un intero blocco (misura massima cm 60 x 25, x 8 cm di spessore) in maniera eccellente in poche ore di lavoro. Il vantaggio di questi blocchi è la facilità di lavorazione. Si scava, si taglia e si fresa con strumenti alla portata di tutti. Basta un cacciavite, o un coltellino, o qualsiasi altro oggetto adatto per incidere una galleria. Certo è preferibile utilizzare uno strumento elettrico quando si devono mettere in opera nidi di una certa dimensione e con stanze ampie, ma con un normale trapano si scava un intero blocco (misura massima cm 60 x 25, x 8 cm di spessore) in maniera eccellente in poche ore di lavoro.

A questo punto non mi soffermerei tanto su come eseguire il lavoro manuale in quanto tale. È ovvio che la fantasia della planimetria del nostro formicaio ideale è soggettiva, e possiamo decidere quante gallerie e stanze vorremo realizzare anche a seconda delle dimensioni del blocco che utilizzeremo. Ma prima di armarci di ruspe e di metterci a scavare, sarà bene tracciare a matita la pianta e tenere d’occhio alcune regole fondamentali che devono essere considerate nell’uso di questo materiale. Uno dei difetti dell'ytong è la tendenza, nel tempo, a trasudare sostanze bianche che non devono essere scambiate per muffe. Si tratta di sali minerali che si formano per le differenti condizioni interne del nido, come sbalzi di umidità e rapide asciugature. Di solito la colorazione della superficie limita queste essudazioni, ma alla lunga finiranno per apparire. Sembra che queste si formino comunque solo sulle superfici esposte all'aria, quasi mai all'interno. Per ovviare a questo problema si possono schermare le superfici con plexiglass, cosa che limita anche i rischi di fuga in caso di scavo. Il dubbio in questo caso è che il gasbeton non traspiri più come dovrebbe, ma diverse esperienze testimoniano che, sia la colorazione (anche interna delle stanze), che l'inserimento in una "scatola” di vetro, non creano problemi, a patto di lasciare almeno una superficie libera (di solito la parte superiore, dove può appoggiare l'arena, e la parte inferiore, appoggiata in una bacinella di umidificazione). Altra cosa molto importante: dopo qualsiasi operazione di scavo del nido, BISOGNA ASSOLUTAMENTE LAVARE BENE IL BLOCCO, anche più volte, per evitare la finissima polvere che si deposita durante il lavoro. Questa polverina invisibile e impalpabile può danneggiare seriamente gli abitanti, se l'operazione non viene eseguita a dovere: potrebbe soffocare le formiche chiudendo i pori respiratori in pochi giorni. Nei nidi verticali la capacità capillare di pompare l'acqua dal basso verso l'alto è notevole, consentendo alle formiche di poter accedere a tutte le possibili condizioni ideali, da molto umido ad asciutto, ma va tenuto presente che tutto dipenderà dalla superficie stessa del nido, dalla quantità di gasbeton immerso in acqua e dall'umidità stessa della stanza in cui lo teniamo. D'estate, come è intuibile, l'ytong asciuga più in fretta, più è grande la superficie scoperta del nido. Nei nidi a pianta orizzontale, l'irrigazione a vasca porterebbe l'umidità distribuita su tutta la superficie del nido, col rischio di bagnare le stanze se aumentiamo troppo l'apporto d'acqua; questo dipende anche dallo spessore del blocco: può anche essere sottile (8 cm), e 2 cm d'acqua con gallerie profonde 2 si potrebbero allagare, danneggiando la covata. Sarà in quel caso necessario studiare un sistema valido per far arrivare l'acqua in parti localizzate usando vasche-serbatoio o irrigazioni mirate, oppure usare spessori maggiori (in commercio ci sono blocchi spessi 8-10-12-20 cm) e fare le stanze meno profonde (massimo 1 cm), che con specie piccole andrebbero comunque bene. Trovo che il gasbeton si adatti bene a molti tipi di formica, mentre è menoo adatto a specie più piccole, come Tetramorium, Plagiolepis, Crematogaster (lo bucherebbero come burro) o Pheidole pallidula; queste, oltre che essere perfettamente in grado di minare il materiale, potrebbero rischiare di perdere parte della covata nei minuscoli forellini del gasbeton, e i loro eventuali tentativi di scavo sarebbero meno evidenti, prendendoci di sorpresa. Certo, con alcuni accorgimenti, il rischio delle fughe sarebbe evitato o limitato per lunghissimi periodi, come lasciare un ampio spazio fra il bordo estremo delle gallerie e il limite dell’area coperta dal vetro, che rallenterebbero gli scavi.

Molte formiche potrebbero benissimo vivere nell’ytong grazie alla propria adattabilità, ma ci sono formiche più selettive, come alcune specie del genere Camponotus, che pur potendo sopravvivere, non sarebbero mai completamente a loro agio.

Formiche che si adattano bene nel gasbeton sono ad esempio Messor, Formica (F. cinerea, F. fusca, F. rufibarbis, F. cunicularia, F. sanguinea…), Cataglyphis, Myrmica (per le quali è bene prevedere un dosaggio di umidità continua e abbondante), ma anche formiche del Genere Lasius, benché appartengano al novero di quelle un po’ piccole e il limite, a mio parere, resta lo stesso problema citato per le Tetramorium.

E' ideale per Camponotus terricole come C. piceus, C. nylanderi, C. barbaricus, C. cruentatus. Anche Camponotus vagus si adatta bene al gasbeton, essendo più elastica delle consorelle maggiori (ligniperda, herculeanus, per le quali è preferibile il legno).

Non possiamo fare una lista completa, anche perché alcuni allevatori magari si sono trovati ugualmente bene col gasbeton anche con specie normalmente ritenute refrattarie (ma è più un pregio dell'adattabilità delle colonie).

Alcune delle nostre formiche, anche se potenzialmente in grado di forare il materiale, non lo fanno mai (ad esempio Formica e Lasius), mentre Messor e Camponotus vagus lo faranno appena possibile. Dovremo quindi metterle nella condizione di avere spazi sufficienti per gestire la colonia, così non saranno stimolate a farlo da subito.

A tutti coloro che utilizzeranno grandi nidi per colonie mature di Messor, sappiate che il gasbeton verrà attaccato, anche se ci metteranno molto tempo, e naturalmente solo quando il nido non corrisponderà più alle loro esigenze (la velocità di scavo può essere di 2 cm forati in 4 mesi). Per mia esperienza diretta, le minatrici lavorano quasi SEMPRE nell'angolo estremo più basso della struttura (sinistra o destra non importa), probabilmente dove sentono più forte la presenza di umidità, se il sistema di umidificazione è a bacinella. Consiglio di prevedere anzitempo, durante la costruzione, questo difetto: basterà costruire le gallerie più basse a campana rovesciata, cioè evitando angoli morti sui bordi, oppure lasciando maggiore spessore protettivo di vetro libero, sui lati estremi, in basso. Si suppone che la colorazione interna delle stanze limiti i loro tentativi, ma non è che una teoria da comprovare. L'unico sistema davvero sicuro, come già scritto, rimane racchiudere il blocco in una scatola di plexiglas.

Bisogna tenere sempre presente che il gasbeton asciuga più rapidamente del gesso, anche se in condizioni normali in realtà, anche se noi non ce ne rendiamo conto, all'interno mantiene l'umido per alcuni giorni. Il sistema di umidificazione, salvo per il genere Messor, che è in grado di sopportare più a lungo periodi di siccità, deve essere efficiente. Il metodo più facile e comune è usare una bacinella su misura in cui tenere a bagno il nido, mantenendo sempre uno, due cm d’acqua.

Alcuni allevatori prevedono una vasca, o un foro (o più) che attraversano il blocco in punti strategici, e che permettono di raccogliere saltuariamente una razione di acqua. L'umidificazione in questo caso risulta limitata a poche stanze, cosa sufficiente con formiche particolarmente amanti dei nidi secchi.

Per migliorare la vista del blocco, si può dare una colorazione che renda questo materiale, di per sé un po' grigio e freddo, più simile a una sostanza naturale. Questa pratica, rende solo difficile capire quando il blocco ha assorbito acqua (che sarà più scuro nella parte bagnata), o sta asciugando troppo. I colori da usare devono essere il più possibile naturali (acrilici, tempere, spray) o a base di acqua. Abbiamo sperimentato gli spray della Duplicolor (acrilici) e l'unico accorgimento consigliato è di lasciar passare qualche tempo (almeno 24 ore, meglio un paio di giorni) prima di chiudere il nido e usarlo, giusto per far sparire l'odore persistente di vernice.

A prescindere dalla marca, è consigliabile scegliere colori che contrastino con le formiche: evitare per le stanze interne colori troppo scuri. Ovviamente i colori scuri rendono più visibile la covata, e meno evidenti le operaie, e viceversa!

Come col gesso, anche l’ytong si presta a nidi a doppia facciata, che raddoppiano l’area abitabile; occorre mettere in guardia sull'insorgere di possibili controindicazioni, che però sarebbero comuni anche in nidi di gesso: formiche che raccolgono i semi come Messor, potrebbero avere dei problemi. Infatti una delle due facciate sarà più calda dell’altra (cosa normale) e il vetro tenderà a creare condensa, cosa che rischierà di far germogliare i semi accumulati, o di farli marcire. Valutate sempre questa possibilità e limitate i nidi a due facciate per colonie davvero popolose, in grado di tenere in movimento il raccolto e di espellere i semi danneggiati. Infatti se il nido è troppo vasto rispetto alle esigenze dalla colonia, le formiche si limiteranno ad abbandonare il raccolto perduto nelle stanze e tutto marcirà rendendo i vetri opachi e le stanze alla lunga inutilizzabili.

Un altro consiglio è necessario prima di iniziare i lavori: essendo il gasbeton un materiale venduto a poco prezzo in blocchi abbastanza grandi, un errore comune che si può fare se si è neofiti, è di progettare un grandioso nido con immense stanze, gallerie lunghe ed enormi, che spaziano su tutta la superficie. Attenzione! Le formiche creano colonie che istintivamente si trincerano in luoghi angusti e capaci di dare la sensazioni di essere protetti: è comune vedere la colonia accumulare detriti vari a mo’ di imbottitura in ogni fessura delle camere abitate; l’istinto a trincerarsi è innato, soprattutto nelle colonie incipienti. È perfettamente inutile costruire un nido di 60 cm x 25 che alle formiche occorreranno anni per colonizzare. Tagliate piuttosto una porzione del blocco, e usate la sezione più piccola per scavare, utilizzando vari formati man mano che la colonia crescerà. È suggerito in diversi diari il consiglio di prevedere dei blocchi di terra, o altro materiale scavabile dalle formiche, che faccia da barriera a diverse sezioni del nido: man mano che la colonia cresce, le formiche tenderanno a cercare di allargare gli spazi vivibili, andando ad intaccare le pareti più cedevoli ( i nostri “tappi”) che permetteranno loro di accedere alla nuova sezione. Tenete presente che con molte specie questo è superfluo o difficilmente applicabile; con Messor, Camponotus e Formica, ma anche con altre specie piccole, le esploratrici vanno a scavare in ogni caso per cui i tappi sono rimossi prima del tempo. Per contro, in nidi troppo grandi per la colonia, se le operaie hanno materiale adatto a disposizione, sono capaci di barricarsi da sole in poco spazio, rendendo superfluo il nostro suggerimento.

Nello scavo del nucleo del nido, è altresì importante concentrarsi sul tipo di formica che vorremo metterci, per regolarci con le dimensioni, la profondità delle stanze, e il diametro minimo delle gallerie di collegamento. Anche qui come in altri materiali, è bene prevedere almeno due uscite: una all’arena, l’altra per eventuali raccordi con altri ambienti, o per collegare una provetta con acqua, o provviste liquide. Le gallerie non dovranno essere eccessivamente profonde nel blocco: le formiche tenderanno a rintanarsi più lontano possibile dalla luce, e perderemmo parte della visibilità che rende questo tipo di nido ideale a fotografare situazioni o ad osservare semplicemente la colonia.

Inutile anche fare stanze lontane le une dalle altre: meglio sfruttare l’area scavabile nel modo migliore possibile, altrimenti tanto valeva usare il blocco da 60 cm facendo solo 3 o 4 stanze lontanissime. Ricordiamo che una volta installata la colonia, non sarà più possibile apportare correzioni.

Allego un paio di foto adatte a suggerire un modo ideale per sfruttare bene la superficie: alle formiche non interessa quanto sottili siano i diaframmi fra una galleria e l’altra. Lo spazio che perderemo, lasciando anche 3 cm di bordo antifuga oltre l’area abitabile, possiamo recuperarlo così, oppure creando ballatoi interni alle stanze, per aumentare i ripiani orizzontali vivibili. Questi ovviamente sono accorgimenti ideali per chi ha già una grossa colonia sviluppata, e debba gestire al meglio lo spazio-nido. Per chi progetta un nido di accrescimento per una piccola colonia incipiente, sarà sufficiente armarsi di un po’ di fantasia e cercare di fare un lavoro più funzionale possibile: si impara soprattutto dai propri errori…

Buon lavoro!

PS: Trovate la descrizione di costruzione di un nido in gasbeton a due facciate per colonie popolose su: http://www.formicarium.it/forum/viewtopic.php?f=13&t=331&start=120

La vita di un nido di gasbeton dipenderà dal tipo di formica che ci vive e dalla quantità di formiche della colonia. Messor ad esempio sporca facilmente l'interno e tende a rovinarne la visibilità. Uno-due anni di utilizzo intenso rendono un blocco quasi inservibile. Ma questo permette di volta in volta miglioramenti nel disegno delle stanze e rettifiche di progetto. L'ideale è che il nido cresca insieme alla colonia che ci deve vivere. Per questo i nidi delle colonie giovani sono detti comunemente nidi di accrescimento.

In questo blocco di 62 cm x 25, ospito una colonia di alcune migliaia di Messor capitatus. La profondità delle stanze è al massimo di 3 cm. Se le stesse fossero anche con un soffitto basso, la visibilità sarebbe compromessa. Ho risolto creando piani intermedi all'interno delle stanze più grandi. Potete notare che non ci sono spazi sprecati nell'area dello scavo: l'abitabilità è massima, e nonostante questo ho un'area di sicurezza esterna di almeno 3 cm.

Si può vedere il particolare delle "mensole” interne alle stanze, che permettono una buona vista anche sul fondo delle gallerie più profonde.

Per fissare il vetro (consigliabile rispetto al plexiglas, perché non si riga e ingiallisce col tempo) ho utilizzato semplici tasselli angolari, fissati con viti nelle facciate laterali.

cliccare sulle frecce a destra per scorrere la galleria di immagini.

Formica cinerea

Tassonomia: Tribù: Formicini; Sottofamiglia: Formica

Areale di distribuzione: In tutte le regioni, relativamente in zone di pianura, lungo l’argine di fiumi e preferibilmente in zone sabbiose

da larva a pupa: 8-10 giorni;

da bozzolo ad adulto, 10-16 giorni. Favorevole all’adozione di ausiliarie della stessa specie.

Ginia: poliginica, ma può fondare anche sola

Habitat: Legata ad ambienti fluviali. F. cinerea forma colonie molto popolose con depositi esterni bassi che si presentano estesi sul terreno e con evidenti tracce di scavo, costellati da numerose uscite.

E’ facile confonderla con le altre formiche del Genere, come Formica cunicularia (più tendente al marrone-rossiccio, che costruisce collinette singole più alte e localizzate, e con la crescita della colonia sviluppa individui di stazza più grande). F. cinerea è spiccatamente prolifica e crea colonie con popolazioni numerosissime. Queste colonie assumono caratteristiche dominanti sul territorio occupato, essendo le operaie molto più combattive di cunicularia, cosa che rende il loro territorio sempre più impermeabile alle intrusioni di specie concorrenti. Per questo su alcuni testi la si paragona a una sorta di Formica rufa di pianura. La presenza di molte regine può infatti favorire l’accoglienza di regine neosciamate e la conseguente “immortalità” delle colonie maggiori.

Regina: 8-9 mm, corpo nero opaco con riflessi tendenti al grigio.

Maschio: 5-6 mm, nero

Operaie: 4-6 mm, nero opaco omogeneo, anche se la colorazione non è sempre significativa per riconoscere la specie. Da varie osservazioni, questa formica non sviluppa individui più grandi man mano che la colonia cresce, mantenendo uno standard fisso.

Alimentazione: moderatamente onnivora, in natura si ciba di sostanze zuccherine raccolte dagli afidi, di nettare di fiori ed insetti. Alimentazione in allevamento: soluzioni di miele, o zucchero diluito in acqua, e insetti di tutti i tipi, come farfalle, grilli, camole della farina, blatte, mosche, bruchi; più selettiva di altre specie del Gruppo Formica nell’accettare alimenti insoliti come scarti da cucina, che invece sono sempre accettati da F. cunicularia.

Umidità: suggerisco che almeno la parte più profonda del nido sia mantenuta sempre umida.

Temperatura: consigliabile per lo sviluppo della covata, da 22 a 26° C.

Ibernazione: da ottobre a febbraio la regina smette di deporre e la colonia rallenta l’attività senza immobilizzarsi del tutto anche a basse temperature; può essere mantenuta fra i 5 e i 10° C. La colonia normalmente non sverna con covata latente.